Seite aktualisiert 280120Me

Die IdeenEXPOs 2007, 2009, 2011, 2013, 2015,

2017 und 2019 sind leider vorbei.

2007 waren wir zusammen mit dem Energie-LAB

mit dem Thema "Treibhauseffekt" dabei.

- 2007: "Klimawandel und Treibhauseffekt"

- 2011: Energie-LAB: "MiniSolar" und "Solar-Haus" / LifeScienceLab: "DNA-Extraktion"

- 2013: "Raumschiff Erde"

- 2015: "Pflanzen und Klima" / Energie-LAB: "SimSolar" und "Smarthome"

- 2017: "Treechecker" (Bäume in der Stadt) / LifeScienceLab: "DNA, Proteinsynthese"

- 2019: LifeScienceLab: "DNA-Extraktion" / Energie-LAB: "Smarties und Fahrrad fahren"

Ob die Ideen-EXPOs die Schule nachhaltig

verändern werden, wird sich zeigen.

Bis zur nächsten IdeenEXPO (und - wenn man uns lässt - darüber

hinaus) liefern wir Ihnen hier auf www.schulbiologiezentrum.info

und natürlich im Schulbiologiezentrum selbst weiterhin viele...

Ideen und Experimente

für den Unterricht und für zu Hause

In diesem Forum möchten wir Ihnen in

lockerer Folge Einfälle, Erfahrungen und hoffentlich

motivierende Ideen für den naturwissenschaftlichen Unterricht näher

bringen.

Zu diesem "Markt der Ideen" haben viele Kolleginnen und Kollegen

beigetragen, die das Schulbiologiezentrum z.T. seit Jahren nutzen und

freundschaftlich begleiten.

Wenn Sie selbst etwas "zündendes" für dieses Forum haben, teilen Sie uns das bitte mit!

Kluge werden durch

das Internet klüger,

Dumme dadurch dümmer...

(abgewandelt, Günther Jauch)

Ressourcen sind endlich...

Ausleihbar im Schulbiologiezentrum:

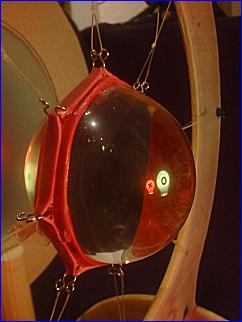

Das "Gummi-Raumschiff"

Foto:Ingo Mennerich

...aber das merkt man nicht, wenn

man am Sonnabend durch Hannovers Innenstadt läuft. Die Läden

sind voll und nichts deutet darauf hin, dass das alles schon morgen vorbei

sein könnte...

Aber: Nehmen wir mal an,morgen früh ginge die Welt unter und unsere

einzige Chance, die Katastrophe unbeschadet zu überleben wäre

ein zwei Meter großes Raumschiff.

Was würden wir mitnehmen auf diese Reise ohne Wiederkehr?

Schülerinnen und Schüler

der Ludwig-Windthorst-Schule haben sich dazu Gedanken gemacht und sind

in das "Gummi-Raumschiff" gestiegen.

Eine solches "Raumschiff" können sich Schulen in Hannover

und Umgebung sich jetzt zu Unterrichtszwecken - nach einer kurzen Sicherheits-

und Aufbaueinweisung - im Schulbiologiezentrum kostenlos ausleihen.

Was ist im Leben wirklich wichtig?

Medis, Louis und Mara in der "Gummisphäre"

(einem "Water Walking Ball"). Der CO2-Gehalt der Raumluft wird

ständig kontrolliert (Messgerät TESTO, im Schulbiologiezentrum

ausleihbar!).

"Morgen früh wird die Erde untergehen:

Es wird keine Überlebenden geben...

Du hast die Möglichkeit, dich rechtzeitig mit einem Raumschiff zu

retten, kannst aber wahrscheinlich niemals auf die Erde zurückkehren."

"Überleben" im "Raumschiff Erde":

Das Raumschiff ist eine Kugel mit zwei Meter Durchmesser.

Was nimmst du mit?

Schülerinnen und Schüler

der Ludwig-Windthorst-Schule in Hannover haben sich auf die "Reise"

gemacht und haben spontan notiert:

Handy, Kuscheltier, Sauerstoff, Freund(in), etwas zu essen, Klamotten,

Pflanzensamen, Pflanzen (Photosynthese), Wasser, Familie, Navi, Lehrer,

Bibel/Koran/Thora, Tampons, Astrononomiebuch...

Und wie sieht Deine / Ihre Liste aus?

Bei unserem Thema "Raumschiff

Erde" (geeignet für 9.und 10.Klassen) geht es um Überlebenswichtiges:

Woher stammt die Luft, die Nahrung, das Wasser, die Wärme und im

Dunkel des Alls auch das Licht?

Wohin mit dem Abfall?

Übrigens: Im Laufe der Zeit hat sich die Liste sehr verändert...

Arbeitshilfe 19.67 "Raumschiff Erde" , umfassende Dokumentation des Projekts

Präsentation "Raumschiff Erde" (2. Inquire Fortbildung und RUZ-Tagung in Syke)

Mehr dazu:

- Wie stark nimmt der Sauerstoffgehalt in geschlossenen Räumen ab?

- Wie stark steigt der CO2-Gehalt?

- Wie hängen diese Veränderungen

von Raumvolumen, Atemvolumen und Atemfrequenz ab?

2 Berechnungsprogramme (EXCEL) geben genäherte Werte:

![]()

Wer kleine Dinge mit der Kamera aufnehmen möchte sollte möglichst nah an das Objekt herangehen.

Leider setzen die Gesetze der Optik uns bestimmte Grenzen. Wenn wir unsere Nasenspitze auf die Zeitung legen werden wir sie nicht lesen können.

Eine Möglichkeit, den Nahpunkt auszutricksen, ist eine Lupe. Oder die Stereolupe (Binokular) und das Mikroskop.

Mit den heutigen allgegenwärtigen

Handys kann man - etwas Geschick, Erfahrung eine ruhige Hand vorausgesetzt

- gute Makro-Aufnahmen machen.

Die Lupe einfach über das Okular eines Binokulars oder eines Mikroskops

halten, das Objekt finden, vielleicht etwas zoomen, klick und fertig.

Auf diese Art gelingen Schülern heute Bilder für die vor 20 Jahren noch teure Kameraadapter oder Speziallinsen nötig gewesen wären.

Hier zwei weitere Möglichkeiten:

Aufnahmen mit Handy, Adapter und Binokular

- Ein Adapter zwischen Handy und Okular ermöglicht es, der Kamera genug Zeit zum Fokussieren zu geben. Verwackeln ist nicht mehr möglich.

- Zu empfehlen ist ein Adapter der die Linse des Handys in allen drei Dimensionen (XYZ) optimal über das Okular bringt.

- Ein Binokular mit Zoom oder mehreren Vergrößerungsstufen ist natürlich besser als der nur die Pixel vergrößernde digitale Zoom der Kamera.

- Meistens ist es besser, ohne Kamerazoom zu arbeiten und sich nur auf die Optik des Binokulars bzw. Mikroskops zu verlassen.

- Meistens kann sich auch mit einem interessaten Bildausschnitt begnügen.

Moos Syntrichia ruralis mit Glashaaren

an den Spitzen der Blättchen und Tautropfen

Ausschnitt Foto mit iPhone 5s, Stereolupe

Olympus SZ51 und Adapter Celestron NexYZ

Aufnahmen mit Handy und Lupe

- Für Handys gibt es so genannte aufsteckbare Makrolinsen. Sie haben aber ihren Preis.

- Eine ganz einfache "Arme-Leute"-Alternative ist es, eine Lupe vor die Handylinse zu halten.

- Bei Einschlaglupen, 8 bis 10fach vergrößernd -im Gruppensatz ausleihbar in unserer Leihstelle - bietet sich an, das Gehäuse auf die Rückseite des Handys zu legen und die Lupe vor das Objektiv zu schwenken.

- Ganz Mutige befestigen die Einschlaglupe mit Klebeband.

Moos Syntrichia ruralis mit Glashaaren

an den Spitzen der Blättchen und Tautropfen

Ausschnitt Foto mit iPhone 5s und

vorgesetzter Einschlaglupe 8x

Wir finden: Das Ergebnis mit dem 5 Jahre alten iPhone kann sich sehen lassen!

Und die Foto-Qualität der Handys galoppiert steil nach oben...

Me290120

Fichtenkeimling zwischen Rotbuchenblättern

(Foto Ingo Mennerich)

"Waldkinder"...

Noch klein, unscheinbar, überhaupt

nicht trittfest und nur von wenigen als solche erkannt:

"Baumbabies", hier zum Beispiel der Keimling eines "Weihnachtsbaumes"

(der ja in den meisten Fällen kein Tannenbaum sondern eine Fichte

ist). Ob aus diesem winzigen Wesen tatsächlich mal ein Baum wird?

Eine Fotosafari mit Schülern

kann zu einer ungeahnten Ausbeute an zunächst unbekannten "Funden"

und zum Wunsch nach "Baumpatenschaften" führen.

Aber nicht jedes kleine Pflänzchen ist ein Keimling und nicht jeder

Keimling ist ein kleiner Baum.

Mit kleinen Hilfen bekommt man allerdings schon bald einen Blick für

die "Kleinen".

Und wenn er erst einmal als "Baum" erkannt ist: Nicht jeder

Baumkeimling wächst zu einem Baum heran.

Warum eigentlich nicht?

Leider gibt nur wenig Bestimmungsliteratur

dazu.

Daher möchten wir Ihnen, an "Baumbabys" interessierten

Menschen, eine kleine Bildersammlung als Hilfestellung an die Hand geben...

Sonnen-Spektroskop aus einer CD und

einem Schukarton

"Quarks & Co" verbessert unsere Version von 2003...

Spektroskope zur Untersuchung von Licht (Sonne, Glühlampen, Energiesparlampen) sind teuer, lassen sich aber mit etwas Bastelgeschick an einem verregneten Sonntagnachmittag aus einer CD und einem Schuhkarton selbst bauen.

2003 haben wir das "CD-Spektroskop"

im Schuhkarton beschrieben (AH 19.56). Damit untersuchen Schüler

in unseren Projekten "Licht

& Farbe" und "Experimente

zur Photosynthese"

z.B. die Absorptionseigenschaften von Chlorophyll und die Emissionslinien

einer Energiesparleuchte.

Absorption einer ethanolischen Chlorophylllösung

(Diaprojektor) dargestellt mit dem Schuhkarton-CD-Spektroskop:

Der blau-violette Spektralbereich wird nahezu vollständig absorbiert,

auch m roten Bereich sieht man einen breiten dunklen Streifen (Foto: Ingo

Mennerich)

Der WDR hat im Juni 2010 bei "Quarks & Co. "

eine sehr interessante Version vorgestellt bei der das Licht von oben

in den Schuhkarton einfällt. Das CD-Segment steht dabei auf einer

schrägen Bühne. Das "Guckloch" ist - wie bei uns -

vorne an der Stirnseite angebracht, das "Lichtfenster" allerdings

oben im Deckel.

Empfehlen würden wir nach wie vor , den Spalt im "Lichtfenster"

mit einem scharfen Teppichmesser und einem Lineal in Alufolie zu schneiden

und den Spalt mit Transparentpapier (feinkörnigem Zeichenpapier)

zu überkleben. Das sorgt für diffuses (gestreutes) Licht.

Je schmaler der Spalt, desto schärfer, d.h. desto höher auflösend

ist das Spektrum. Leider wird es dadurch auch immer lichtschwächer.

Welchen Kompromiss Sie finden müssen sie selbst entscheiden!

Und denken Sie daran: Wenn Sie die das Spektrum erzeugende CD direkt vor

Ihren Augen haben sehen Sie ohne Lesebrille vielleicht nicht scharf genug

um die berühmten Fraunhoferschen Linien im Sonnenspektrum zu erlkennen....

Sehr empfehlenswert, aber auch noch etwas, an dem man sich abarbeiten

kann...

Vielleicht ein Facharbeitsthema?

Me010610

![]()

Fotos: Ingo Mennerich

CO2

und H20 in der Atmosphäre

und als praktisch erfahrbares Thema in der Schule:

Wie funktioniert der "Treibhauseffekt"?

CO2 ist ein "Klimakiller"

weil es den "Treibhauseffekt" fördert - sagt man.

Mit einfachen Schul-Experimenten lässt sich untersuchen, was daran

dran ist:

Das Schulbiologiezentrum Hannover arbeitet seit Jahren in enger Zusammenarbeit

mit dem Schul-LAB der IGS Mühlenberg

an der Entwicklung von schultauglichen Experimenten zu diesem Thema.

- Welche Folgen hat der "Treibhauseffekt" für die Erde?

- Wie funktioniert er und welche Rolle spielt CO2 dabei?

- Wie viel CO2 ist in der Atmosphäre enthalten?

- Woher stammt es?

- Welchen Anteil haben wir daran?

- Welche Wirkung hat der Wasserdampf?

- Was ist mit FCKWs, Lachgas, Methan und Ozon?

Das Thema "Wetterküche"

bietet viele Experimente zur Physik des Wetters:

Wolken, Niederschlag, Temperatur, Wind u.v.a.m., von der Grundschule bis

zur Uni!

Arbeitshilfe 19.43

"CO2

und H2O in der Atmosphäre - Experimente zum Treibhauseffekt"

(pdf 2 MB)

Mehr dazu:

Das Schulbiologiezentrum und das Schul-LAB auf

der Ideen-Expo 2007

Wir bieten dieses Thema in Zusammenarbeit

mit dem Schul-LAB auch als Kurs für Schüler

ab Jg. 9 an.

Besonders spannend sind Experimente mit der Thermokamera

(z.B. im Dunkeln!)...

Blick durch einen schwarzen (!) Ballon:

Eine straff gespannte Ballonhaut ist "undurchsichtig" für

gewöhnliches Licht aber größtenteils "durchsichtig"

für (langwellige) Wärmestrahlung.

Mit Mülltüten funktieriert das übrigens auch!

Licht und Wärmestrahlung sind

elektromagnetische Strahlung.

Der Unterschied liegt allein in der Frequenz (bzw. der Wellenlänge)

und im Energiegehalt.

Man beachte:

Die Brille ist undurchsichtig für Wärmestrahlung! Der Ballon

nicht!

Me010610 / 220213

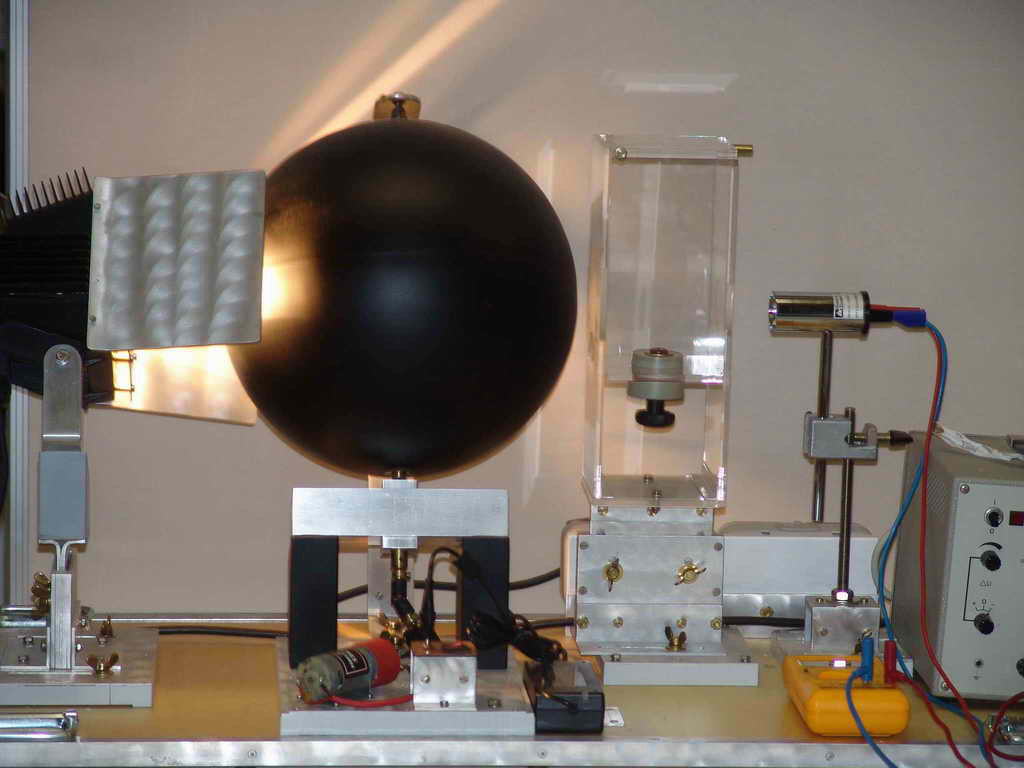

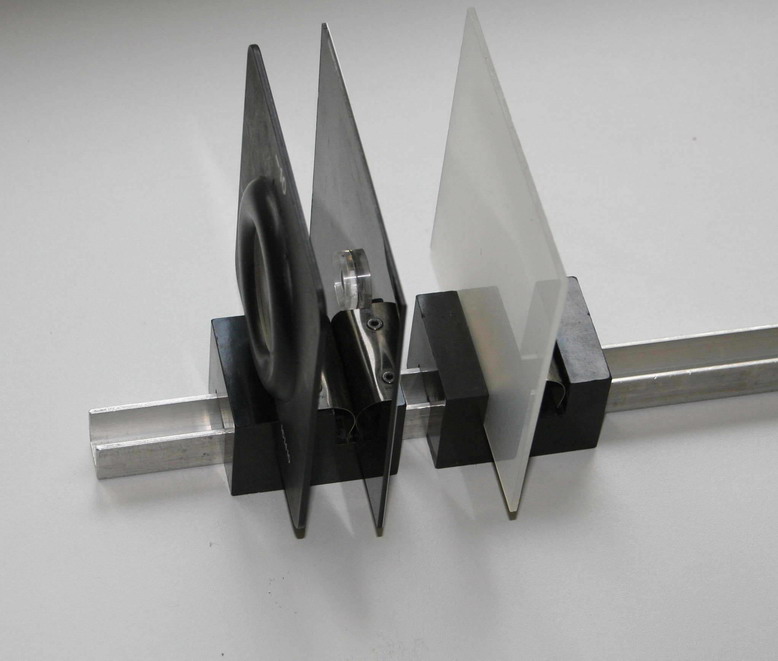

Im Schul-LAB:

Die Erde als von einer Scheinwerfer-Sonne beleuchteteter "Schwarzkörper",

mit einer "Atmosphäre" die sich mit verschiedenen Treibhaus-gasen

füllen lässt.

Eine Thermosäule mit Messverstärker misst den Rückgang

der durch Absorption versursachten Wärmestrahlung.

Das Experiment wurde im Schul-LAB entwickelt und gebaut.

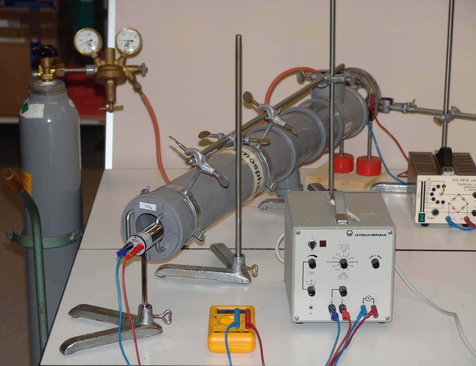

Im Schul-LAB:

Ein überzeugender und für Experimente in der Schule ausleihbarer

"Klassiker" des Schulbiologiezentrums:

Eine gasdichte HT-Röhre (Baumarkt) mit einer regulierbaren Strahlungsquelle

(Konstantanwendel mit Parabolspiegel) oder einer 12V Glühlampe und

einer Thermosäule (mit Messverstärker). Wird z.B. CO2 oder Wasserdampf

in die Röhre geleitet bricht die durch die Thermosäule erzeugte

Spannung deutlich ein. Wird das Treibhausgas entlassen, steigt die Spannung

wieder auf den "normalen" Wert.

Besonders eindrucksvoll: Die beiden "Fenster" am Ende des Rohrs

dürfen gerne aus undurchsichtiger dunkler Plastikfolie (z.B. Müllsäcke)

sein.

Im Schul-LAB:

Die Treibhauswirkung von Luft, CO2 und Wassserdampf im Vergleich.

Das Experiment wurde im Schul-LAB entwickelt und gebaut.

Wie viele Sterne können wir eigentlich sehen?

Grob gerechnet etwa 3000 im Laufe

einer sternenklaren Nacht.

Im Laufe eines Jahres und bei wirklich klarem Himmel etwa 6000.

Mit einem Fernglas oder Fernrohr geht die Zahl in die hunderttausende...

Unser Stern, die Sonne, ist nur einer davon und dazu ein ganz normaler

Stern.

Einer unter etwa 200 Milliarden anderen Sternen die zusammen unsere "Milchstraßen-Galaxis"

bilden...

200 Milliarden ist eine sehr große

Zahl:

Versuchen wir einmal mit einer Schulklasse eine Minute lang mit einem

Bleistift so viele Punkte auf ein Blatt Papier zu "hämmern"

wie möglich. Dann zählen wir die Punkte.

Wie lange müssten wir so weitermachen bis 200 Milliarden Punkte zusammenkommen?

Eine Unterrichtsstunde? Eine Doppelstunde? Einen Unterrichtstag? Eine Woche, einen Monat, ein Jahr?

Oder brauchen wir noch viel viel viel mehr Zeit?

Bei einem Besuch des Planetariums der Bismarckschule erleben Ihre Schüler nicht nur sternenklare Nächte von denen man in unseren lichtdurchfluteten Städen kaum noch etwas weiß. Man kann auch sehen, wie die Sonne im Winter, im Frühling, im Sommer und im Herbst über den Himmel zu ziehen scheint, man erlebt traumhaft schöne Sonnenauf- und untergänge und anschließend die ganze Schönheit des sich jahreszeitlich verändernden Nachthimmels...

Kommentar einer Besucherin:

"Das sollte jeder Hannoveraner mindestens einmal in seiner Schulzeit

erlebt haben!"

Mehr dazu unter

www.planetarium-hannover.de

Me170413

Projektor im Planetarium Hannover in der Bismarckschule

Siehe auch unsere gemeinsame Idee

"7

Tage , 7 Nächte unter dem Sternenhimmel"

Arbeitshilfe 19.22:

"Weißt

du, wie viel Sternlein stehen...?

Mit dem Astro-Zählrohr auf Standortbestimmung in der Milchstraße"

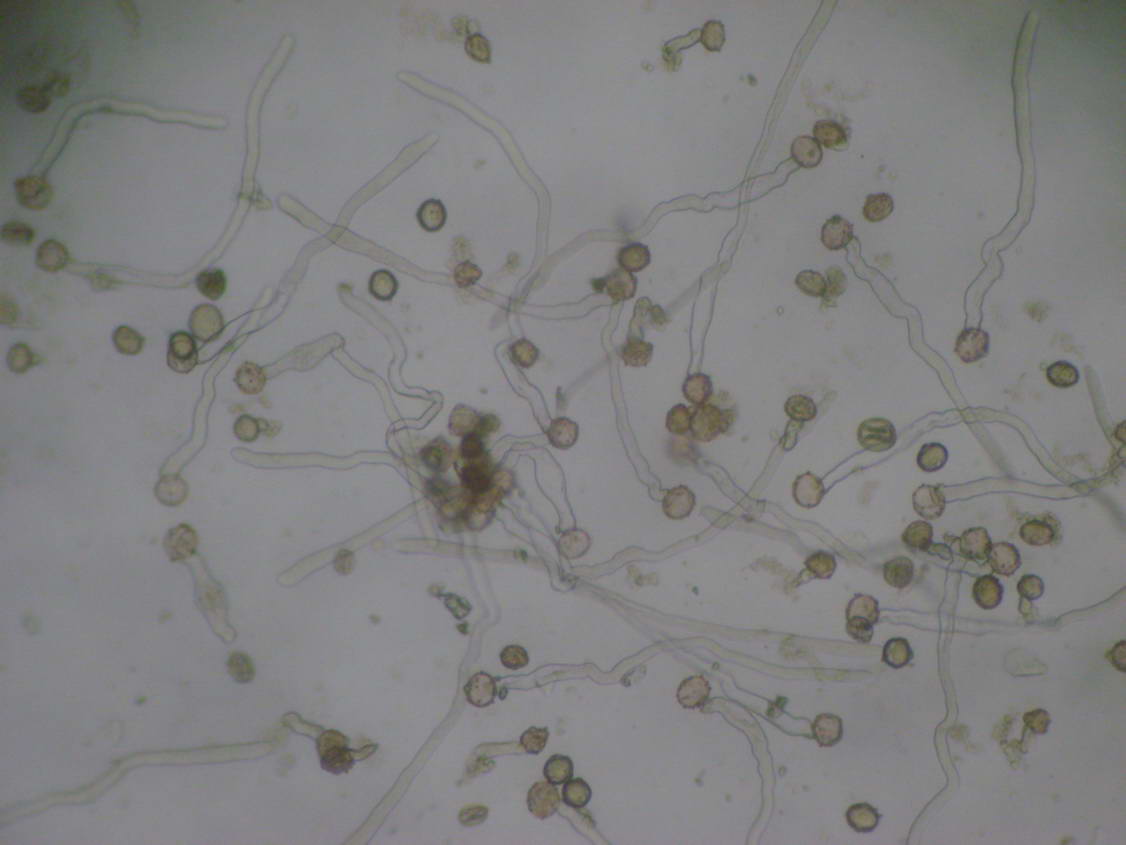

Blütenstaub lebt: Pollenschlauchwachstum bei der Rosskastanie

Die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)

produziert im Frühjahr reichlich Pollen. Sie ist "vormännlich"

(protandrisch), d.h. in den Blüten reifen zunächst die Staubblätter.

Die weißen Blüten tragen dann ein gelbes so genanntes Saftmal.

Später, nach dem Abwelken der Staubblätter, reift der weibliche

Teil der Blüte, der Stempel. Das Saftmal färbt sich dann rot.

Auf diese Weise kommt es selten zur Selbstbestäubung.

Die Rosskastanie eignet sich nach unseren Erfahrungen gut, Pollen keimen

zu lassen. Normalerweise wächst der sich auf der zuckerhaltigen Narbe

bildende Pollenschlauch durch das Narben- und Griffelgewebe hindurch bis

zur Eizelle. Die mitgeführte männliche Geschlechtszelle befruchtet

sie.

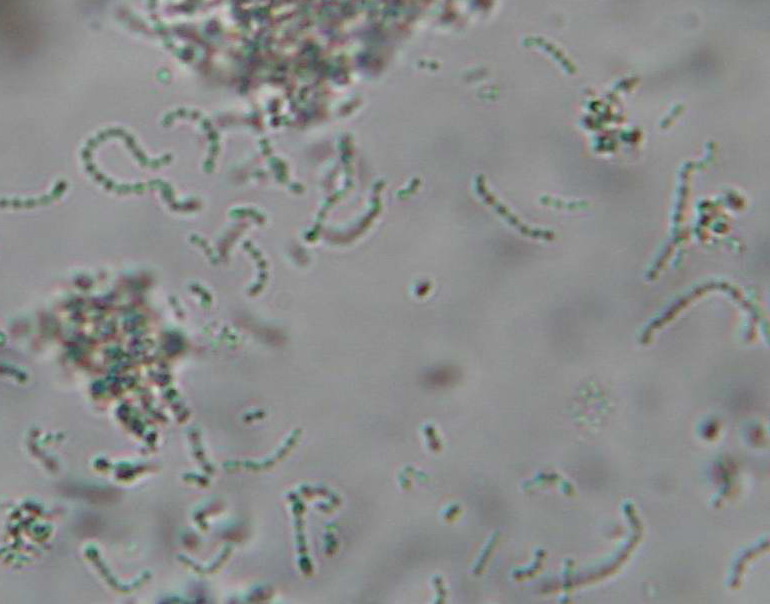

Unter dem Mikroskop kann man Pollen auch "überlisten":

Einige wenige (!) Zuckerkristalle zu den im Wasser schwimmenden Pollen

zugefügt, lösen nach wenigen Minuten das "Keimen"

der Pollenkörner aus. Man kann zusehen, wie sie wachsen!

Manchmal platzen die Schläuche und der Zellinhalt tritt aus. Eine

Gelegenheit, sich mit demThema "Osmose" auseinanderzusetzen...

So wird´s gemacht:

- "Junge" Kastanienblüten mit gelbem Saftmal pflücken.

- Staubbeutel mit Pinzette abziehen und auf Objekträger zerdrücken.

- Etwas Wasser und wenige (!) Zuckerkristalle hinzufügen.

- Deckglas aufsetzen um Verdunstung und Erhöhung der Zuckerkonzentration zu vermeiden.

- Der Pollen muss frisch sein!

Auf der (englischsprachigen) Webseite von SAPS finden Sie

mehr solche Ideen!

http://www.saps.org.uk/

Me050510

Pollenschlauchwachstum in zuckerhaltigem

Leitungswasser. Nach etwa 3 Stunden erreichen die Pollenschläuche

das 30 -40 fache des Pollendurchmessers.

Foto: Ingo Mennerich

Das Kissenmoos (Grimmia pulvinata) das im Schulbiologiezentrum Hannover z.B. auf aus Zement (Kalk!) gegossenen Frühbeetkästen lebt ist - was die Temperatur- und Trockenheitstoleranz angeht - ein Extremist:

Das Moos wächst (Name!) kissenförmig auf kalkigem Untergrund und ist im trockenen Zustand grau. Die Farbe ist den so genannten "Glashaaren", durchsichtigen haarförmigen Auswüchsen an den Spitzen der Moosblättchen geschuldet. Sie überziehen das Polster mit einem feinen, die Verdunstung herabsetzenden Flaum. Die Blätter sind im trocken Zustand eng spiralig zusammengelegt.

4 Wochen lang bei -18°C im Gefrierfach eines Kühlschranks in Dunkelheit gehalten zeigt es nach dem Auftauen sofort wieder die typischen Reaktionen: Benetzt man das graue Kissen so werden die feuchten Stellen grün. Unter dem Binokular zeigt sich warum: Die dem Stängel eng anliegenden Blätter öffnen sich mit fast atemberaubender Geschwindigkeit.

Taucht man das ganze Kissen ins Wasser "erwacht" die Pflanze und kann im Licht wieder Photosynthese betreiben.

Nur nass einfrieren sollte man sie nicht!

Übrigens: Wenn man Grimmia in einem verschlossenen Glas in die pralle Sonne stellt überlebt sie das auch...

Mehr zum Kissenmoos (Grimmia pulvinata)

Me130909

Grimmia pulvinata - Kissenmoos

Foto:Ingo Mennerich

Und noch ein Überlebenskünstler...

Eine unansehnliche Kugel mit dem verführerischen Namen "(falsche) Rose von Jericho".

Dahinter verbirgt sich allerdings keine Rose, sondern in den meisten Fällen ein in Texas und Mexiko beheimateter Moosfarn (Selaginella lepidophylla) der sich in Trockenzeiten zu einem struppigen, braunen und trockenen Etwas zusammenrollt.

So wird die Pflanze - oder abgebrochene Teile davon - im Wüstenwind als "Tumbleweed" über den Boden gerollt bis sie möglicherweise in einer Senke zur Ruhe kommt. Nach Starkregen braucht sie nur einige Stunden um sich zu entfalten (Die echten "Tumbleweeds" gehören zur Gattung Salsola). Das "Herz" mit den Knospen bleibt durch die Kugelform vor dem Austrocknen geschützt.

Darin erinnert sie an die echte, biblische und den Wüsten des Nahen Ostens lebende Rose von Jericho, die allerdings auch keine Rose, sondern ein Kreuzblüter ist (Anastatica hierochuntica).

Legen Sie den Moosfarn auf einen mit Wasser gefüllten tiefen Teller. Nach einer halben Stunde hat er sich entrollt, nach drei bis vier Stunden werden lebende Exemplare grün (viele angebotene "Rosen von Jericho" sind biologisch tot und entrollen sich nur aufgrund physikalischer Eigenschaften).

Nach dem "Aufgehen" sollte man den Moosfarn in sandige, neutrale bis leicht alkalische (kalkige) Erde geben und ihn in Ruhe lassen, also auch nicht gießen. Er wird sich wieder einrollen und kann monate-, ja jahrelang in diesem Zustand verharren.

Moosfarne sind evolutionär hochinteressante,

zwischen den Farnen und den (modernen) Blütenpflanzen stehende Pflanzen:

Sie bilden, anders als die Mehrheit der Farne bei denen die Sporen unter

den Blättern (Wedeln) entstehen, unscheinbare "Blüten"

aus. Diese enthalten im unteren Teil große, "weibliche"

Makrosporen und oben kleine, "männliche" Mikrosporen. Die

Makrosporen sind Urahnen der Samenanlagen moderner Blütenpflanzen,

die Mikrosporen entsprechen den Pollen. Die

in den Sporen auskeimendende, Eizellen bzw. Spermatozoen bildende Geschlechtsgeneration

(Gametophyt) verbleibt in der Sporenhülle.

Me061109

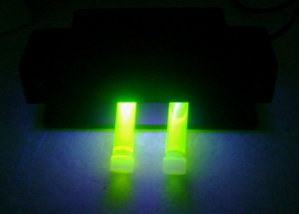

"Geisterlicht" im Dunkeln:

Rote Fluorescein-Lösung leuchtet im UV-Licht grün

Foto: Ingo Mennerich

Me020110

Wenn

Elektronen aus der Bahn gerissen werden:

Fluoreszenz mit "Schwarzlicht"

Zwei mit Fluorescein-Wasser-Gemisch

gefüllte Probengläschen und ein handelsübliches Geldschein-Prüfgerät

das UV-Strahlung abgibt:

Die kurzwellige energiereiche UV-Strahlung katapultiert Elektronen aus

ihrer "normalen" in eine energetisch höhere Lage aus der

sie unmittelbar danach wieder in den Grundzustand "herunterfallen"

und die vorher aufgenommene Energie als längerwelliges grünes

Licht abgeben. Ähnlich funktionieren die als Energiesparleuchten

bezeichneten Leuchstoffröhren, sie geben rotes, grünes und blaues

Licht ab dass wir in seiner Gesamtheit als Weiß wahrnehmen. Mit

einem aus einer CD und einem Schuhkarton selbst gebauten Spektroskop

lässt sich das gut nachweisen.

Fluoreszenz ist auch bei einer mit UV-Licht bestrahlten Chlorophylllösung

zu beobachten die dann tiefrot leuchtet.

Fluorescein ist in der Leihstelle des Schulbiologiezentrums in kleinen Mengen kostenlos erhältlich

![]()

DNA aus Tomaten, Erdbeeren oder Bananen extrahieren.....

Das Experiment lässt sich in

der Küche durchführen:

Sie brauchen

- Erdbeeren, Tomaten oder ähnliches

- Spülmittel

- Salz

- Eiskaltes Isopropanol (zur Not

geht es auch mit Brennspiritus)

Das Rezept dazu hier zum Herunterladen!

In den vier Laboren des LifeScienceLABs können Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 unter fachkundiger Anleitung Experimente zur grünen Gentechnik durchführen

z.B. DNA-Extraktion z.B. aus dem

Brutblatt, Aufspaltung der DNA und Nachweis der Bestandteile, Schneiden

einer bakteriellen Plasmid-DNA mit Restriktions-Enzymen, Gel-Elektrophorese

zur Auftrennung der Reaktionsprodukte, Polymerase-Kettenreaktion PCR,

Übertragung von Genen auf andere Organismen (Agrobacterium tumefaciens),

Prüfung genetisch veränderter Organismen und deren Produkte

(z. B. Bt-Mais)

u. a. m.

Mehr zum LiSci auf http://www.lifesciencelab.de (hannover.de)

Lisci- Stützpunkte mit modernen gentechnischen Laboren

- IGS Garbsen (Garbsen)

- Gymnasium Helene-Lange-Schule (Hannover)

- Erich-Kästner-Gymnasium (Laatzen)

- Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule

(Hannover)

Alle Angebote sind kostenlos!

Me250815

Mit Kittel, Schutzbrille, Mikropipette

und viel Sachverstand: Zerschneiden von DNA-Plasmiden mit Restriktions-Enzymen

Foto: Lisci

![]()

Überraschungs-Ei:

Eine immer wieder gestellte Frage:

Wie passt eigentlich eine Gespenstschrecke in kleines Ei?

Die Antwort ist ganz einfach:

Aus einem alten Fahrradschlauch wird ein sechsbeiniges Insekt geschnitten

und dieses in ein Überraschungsei gestopft.

Das Auspacken und Entfalten gibt den Schlupfprozess rcht gut wieder!

Die Idee haben wir von Volker und Cornelia Suchandtke, "Grüne Schule" im Botanischen Garten Dresden

Fotos: Ingo Mennerich

Me281009

![]()

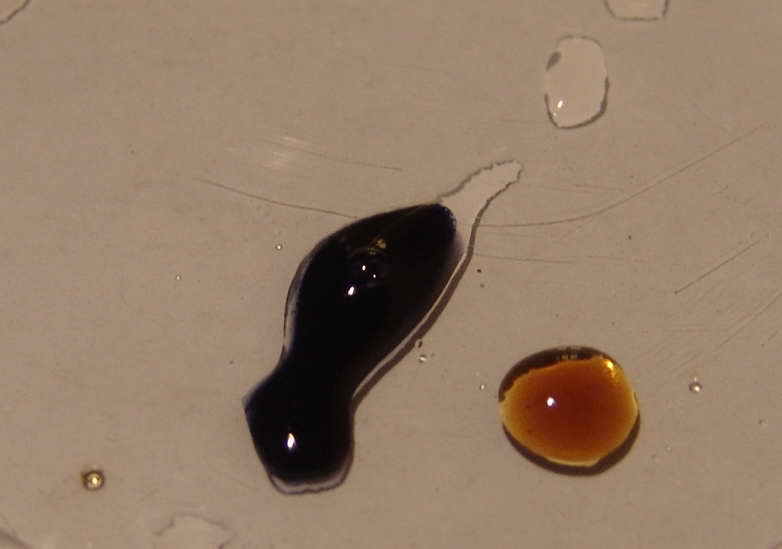

Power von der Sonne:

Biodiesel (Rapsmethylester) in der Schule selbst hergestellt.....

Fotos:

Ingo Mennerich

Fotos:

Ingo Mennerich

Im Rahmen unseres Projekts "Biogene

nachwachsende Energieträger"

stellen Schüler aus Rapsöl kleine Mengen Biodiesel (Rapsmethylester)

her.

Das Produkt, dessen Brennbarkeit z.B. durch Sprayen in eine Gasbrennerflamme

demonstriert

wird, ist "Treckerkompatibel" und auch noch bei Temperaturen

unterhalb des Gefrierpunkts

einsetzbar (Rapsöl nicht!)

Sie brauchen:

- 250 ml Rapsöl (Supermarkt)

- 67 ml Methanol

- 1 g Natriumhydroxid

- Erlenmeyerkolben mit Stopfen

oder andere gut verschließbare und saubere Gefäße

Me010110

![]()

Vom Korn zum Korn: Bier brauen in

Bierflaschen:

Das Gärröhrchen zeigt dass die Bierhefen Zucker als Nahrung

finden.

Ist "Bio" wirklich Bio?

Wie weit fährt ein Auto mit einem Liter Bioethanol?

Wie groß ist die dafür notwendige Ackerfläche?

Ist es gut, Getreide oder Kartoffeln in Otto-Motoren zu verbrennen?

Das Rezept und unsere Erfahrungen gibt´s bei uns auf Anfrage...

Vom

Bier brauen in der Schule

zum nachwachsenden Treibstoff für Autos

Bioethanol in der Schule selbst hergestellt.....

Im Rahmen unseres Projekts "Biogene

nachwachsende Energieträger"

stellen Schüler aus Mais kleine Mengen Bioethanol her.

Im ersten Teil wird Mais (Maisstärke) durch die in gemältzem

(angekeimten) Getreide gebildeten Amylasen bei optimalen Tempoeraturen

und pH-Wert in Zucker verwandelt. Nach Prüfung des Zuckergehaltes

(Jodprobe, Saccharometer, refraktorische Messung) wird die "Würze"

mit Hefe vergoren, der Alkoholgehalt gemessen und schließlich unter

Ausnutzung der unterschiedlichen Siedepunkte von Wasser und Alkohol zu

"Hochprozentigem" gebrannt.

Wichtig dabei ist...

- die Einhaltung vorgegebener Mengenangaben und des Einmaischens

- Die Einstellung des korrekten pH-Werts des "Brauwassers"

- die genaue Einhaltung von Temperaturen und Rastzeiten (Verzuckerung)

- die Prüfung des Zucker- bzw. später des Alkoholgehaltes

- die Überwachung des Gärvorgangs

- und die Einhaltung der korrekten Temperaturen beim Brennvorgang

Der (wasserfreie!) Bioalkohol (Ethanol) kann Benzinmotoren beigemischt werden oder in schwach konzentrierter Lösung in einer Brennstoffzelle Strom produzieren. Bei der Destillation bleibt ein Restwasser von etwa 6% das (unter Schulverhältnissen) mit Kupfersulfat (CuSO4) herausgewaschen werden kann.

Unser Projekt "Bioethanol:

Vom Acker in den Tank?"

können Sie hier herunterladen:

Arbeitsblätter

"Bioethanol"

(Stand 27.11.10)

Mehr zum Bier brauen in der Schule

finden Sie in der

Arbeitshilfe 19.37 "Vom Korn zum Bier"

Einmaischen: Mais-, Kartoffelmehloder

Polenta und Braumalz

Energiesparend:

Rasten bei fast konstanter Temperatur in der Thermos-kanne

Jodprobe: Blau heißt, noch viel

Stärke, braun heißt, Verzuckerung abgeschlossen

Selbst gebautes einfaches Aräometer

aus Glasröhrchen mit Deckel (Vanilleschote), 2 Schrauben und kariertem

Papierstreifen (oder Millimeterpapier)

Zuckergehalt messen (Dichte, Auftrieb

des Aräometers)

Spurensuche unter Bäumen

Unter einem Baum kann man vieles entdecken.

- Vieles, was zum Baum gehört(e) und vieles, was nicht.

- Vieles aber auch, was zu anderen Bäumen gehört, die man auf diese Weise gleich mit kennenlernt.

- Unter einer Tanne (einer richtigen!) liegen z.B. Tannennadeln (vielleicht auch einige Nadeln von den „Nachbarn“ Fichte und Kiefer). Zapfen, selten von der Tanne, aber viele von der Fichte und der Kiefer, Samen (mit Flügel!) und vieles anderes mehr, so auch „Baby-Bäume“, die noch gar nicht so aussehen wie ihre Eltern.

- Manches erkennt man am Geruch: Tannen riechen anders als Douglasien.

- Das aufgelesene Material lässt sich auf einem Teller hin- und herschieben, ordnen, und auf weitere Teller verteilen.

- Dabei lernt man eine Menge Bäume kennen.

- Der Tellerinhalt wird zu jeder Jahreszeit anders aussehen!

Mehr zu Tannen:

Kurzinformation Pflanzen im Schulbiologiezentrum (Tannen, Abies)

Me300909

Herabgefallene Samenschuppen (Tanne)

Foto:Ingo Mennerich

Geflügelter Tannensamen

Foto:Ingo Mennerich

Jogurt

aus der Hosentasche...

Experimente mit Milchsäurebildenden Bakterien

- Etwas Milch kurz aufkochen (Achtung: Läuft leicht über!)

- Auf 37°C abkühlen lassen

- In ein kleines verschließbares Glas geben

- 1 - 2 Teelöffel Jogurth dazugeben

- Deckel schließen

- Bei 37° C (z.B. in der Hosentasche) 3 - 4 Tage lang reifen lassen

- Ergebnis: Schnittfester, säuerlicher Jogurt

Abgekochte Milch und Jogurt mikroskopieren:

Milch enthält kaum, Jogurt viele Bakterien, z.B. Lactobacillus bulgaricus

und Streptococcus thermophilus. Diese vermehren sich bei 37°C sehr

schnell

Vorher und nachher pH-Wert messen:

Milchsäurebakterien senken den pH-Wert ab und schaffen ein für

sie günstiges, für andere Bakterien ungünstiges Klima

- Verschiedene Jogurts vergleichen (nicht alle enthalten lebende Kulturen)

- Bei 4°C im Kühlkrank halten (Jogurt gelingt nicht, die Bakterien entwickeln sich nur in warmer Umgebung)

- Jogurt mit ausgeglühter Impföse auf sterilen Chinablau-Lactose-Agar (auf Bestellung im Schulbiologiezentrum Hannover erhältlich) übertragen und bei 37°C bebrüten (Wärmeschrank): Milchsäure färbt den Agar blau

Me311009

Bakterien im Jogurt (Lünebest)

Foto:Ingo Mennerich

Überleben auf der Insel:

Wie aus Meerwasser Trinkwasser wird oder:

So entsteht Regen...

Ein Schiffbrüchiger (aus Pappe

ausschneiden) rettet sich auf eine mitten im Ozean (Suppenteller mit Salzwasser)

gelegene Insel (Kaffeetasse mit Sand gefüllt). Darauf steht eine

Palme (Eisschirmchen).

Meerwasser gibt es genug, nur man kann es nicht trinken.

Was also tun?

Wir warten auf Regen.

Über der Insel nichts als Himmel (Glasschüssel) und die Sonne.

Und tatsächlich: Nach einiger Zeit hängen Tropfen am Himmel,

werden größer und fallen als Regen herab. Und, der Regen ist

nicht salzig.

Dieser Versuch gehört zu unserer "Wetterküche". Sie führt in 35 Experimenten und mit einfachen Materialien ein in die Physik der Wetters.

Me150909

Den

Regen kann man trinken...

Meerwasser nicht!

Foto:Ingo Mennerich

Griffige Zahlen für "Umweltrechner":

Wie viel CO2 ist in Kalkgesteinen versteckt?

Beim klassischen Kalktest geben wir

im GeoGarten Salzsäure auf das möglicherweise

Calciumcarbonat(CaCO3)-haltige Gestein. Braust es auf, ist Kalk enthalten.

Der Schaum enthält Kohlenstoffdioxid (CO2). Löst man fein zermahlenen

Kalk mit Säure auf, entsteht Calciumoxid (CaO) und eine Menge CO2...

Kalkgesteine stellen gewaltige CO2-Speicher

dar.

Mit einer einfachen Überschlagsrechnung lässt sich bestimmen,

wie viel CO2 und wie viele mit dem Auto gefahrene Kilometer im Kalkstein

stecken.

Dazu muss man einen Blick ins Periodensystem der Elemente werfen und die

Werte in denTaschenrechner geben:

1 Molekühl CaCO3 enthält

1 Atom Calcium (Ca) mit der atomaren Masse u = 40,

ein Atom Kohlenstoff (C mit u = 12) und drei Atome Sauerstoff (O mit u

= 16).

Daraus resultiert CaCO3 mit u = 40 + 12 + 3x16 = 100 g/mol(gerundet)

und CO2 mit u = 12 + 2x16 = 44g/mol.

Kalkstein besteht damit bezogen auf die Masse zu maximal 44% aus CO2.

Kalkstein hat eine Dichte von 2,73g/cm3, ein Kubikmeter "wiegt"

also 2,73 Tonnen.

44% davon kann als CO2 entweichen, dass sind 1,2 Tonnen.

Für ein Fahrzeug mit einem CO2-Ausstoß von 120g/km gilt demnach:

1 Kubikmeter Kalkgestein enthält

- chemisch gebunden -

etwa 1,2 Tonnen CO2, also die Menge, die durch 10000 km Autofahren entstehen...

1,2 t Gas, das ist schwer vorstellbar.

Greifbarer wird das, wenn man es als Gasvolumen ausdrückt: 1 mol

CO2 enstpricht 44g (s.o.) und ein mol eines Gases bei 25°C ergibt

(nach Boyle) ein Volumen von 24,47 l.

In 1,2 t CO2 stecken folglich 1200000 : 44 = 27272,7 mol oder 667363,6

l C02.

Das sind 667,4 m3 oder ein Quader mit der Seitenlänge 8,4 m!

(1 t CO2 entspricht 556,2 m3)

Übrigens: Tafelkreide besteht aus Gips (CaSO4) und gibt damit kein CO2 ab...

Me010110

Eine nicht ganz alltägliche

Frage:

Wie viele Kilometer stecken in Kalkgestein?

Tonnenweise Kalkgestein an der Kreideküste

auf Rügen:

Was geschähe eigentlich , wenn sich alles Kalkgestein auf der Erde

auflösen würde?

Fotos:Ingo Mennerich

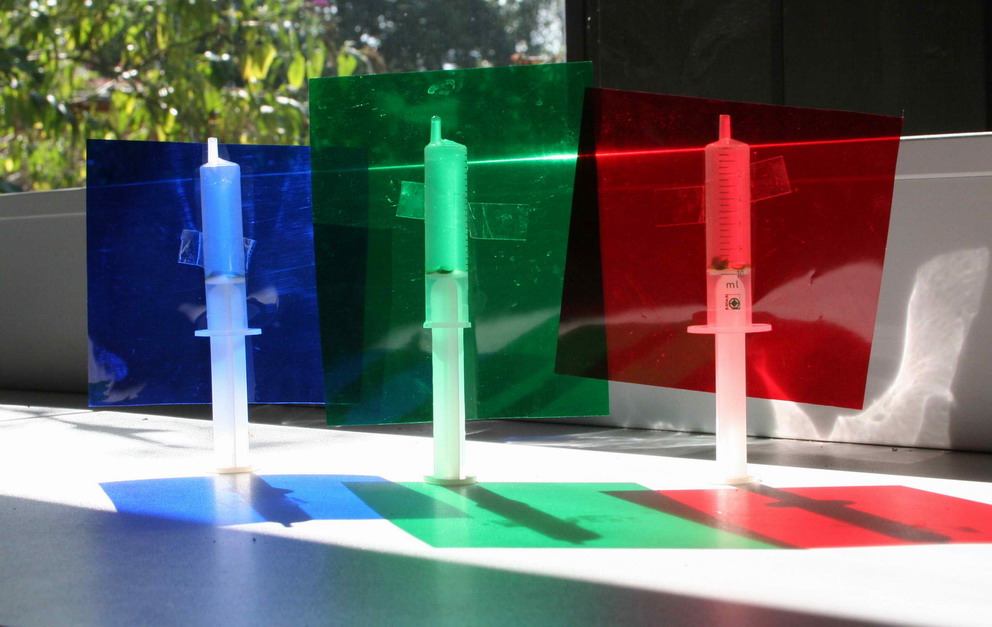

![]()

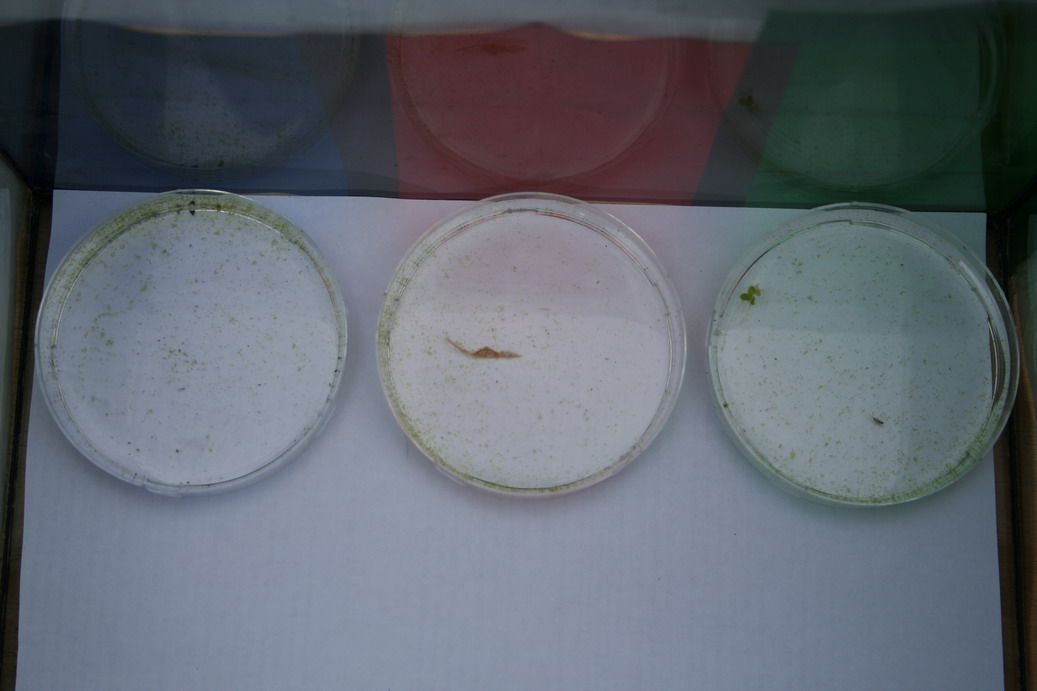

Der

"Engelmann´sche Bakterienversuch" *

einmal ganz anders

*) Beim Engelmann'sche Bakterienversuch wird ein Spektrum auf eine Fadenalge projiziert. Im blau-violetten und im roten Bereich siedeln sich sauerstoffliebende (aerophile) Bakterien an. Die praktische Ausführung des Originalversuchs ist schwierig!

Diese Idee zu diesem Experiment ("Alt gegen jung") übermittelte uns Hendrika van Waveren, wir haben den Versuch etwas abgewandelt)

- Aus Efeublättern mit dem Locher Plättchen stanzen.

- Wasser mit etwas Backpulver versetzen

- Wasser und Plättchen in drei Einmal-Spritzen geben.

- Nicht gelöstes CO2 durch

Ziehen des Kolbens entfernen

(Dabei den Daumen auf der Öffnung halten!) - Spritzen umgekehrt aufstellen

- Sonnenlicht mit Farbfolien (blau, grün, rot) filtern

Ergebnis: Die blau und rot beleuchteten Plättchen steigen durch O2-Bildung auf, die grün beleuchteten bleiben am Boden liegen...

Alternativ kann man auch 7 Spritzen vorbereiten und die Reihe mit einem Spektrum (Diaprojektor oder eingespiegeltes Sonnenlicht) beleuchten.

Panaschierte Efeublätter zeigen, dass Chlorophyll notwendig ist. Ohne Backpulver funktioniert der Versuch nicht, weil kein CO2 angeboten wird.

Mehr Versuche zur Photosynthese...

Me130909

Mehr zu diesem Versuch unter http://www.elbiology.com/labtools/Leafdisk.html

Wer

gewinnt?

Blau, grün oder rot?

Warum sind Pflanzen grün?

Foto und Durchführung des Experiments:

Constantin Riekeberg, Universität Hannover

Keine

Angst vor "Würmern" (?):

Ein ausgefallener Einstieg in die Welt der Sporenpflanzen

Ein erster Blick durch die Lupe zeigt braune, gegliederte

und Würmer mit großen Köpfen und meist weit aufgerissenen

Mäulern… doch halt? Reißen Würmer das Maul auf?

Nimmt man das Binokular mit stärkerer Vergrößerung zu Hilfe erkennt man tausende zuckender Gestalten die sich aber offenbar nicht von der Stelle rühren.

Dieses könnte Ihr prüfungstauglicher

Einstieg in die Welt der Sporenpflanzen sein: Das Blatt gehört zu

einem Farn mit dem zur Blattform passenden Namen "Hirschzunge"

(Phyllitis scolopendrium). Die Unterseite der Hirschzungenblätter

ist bedeckt mit Streifen von tausenden kleiner Sporenbehälter (Sporangien).

Sie sehen oberflächlich betrachtet aus wie Würmer. Bei Trockenheit

schleudern sie tausende winziger Sporen aus was unter dem Binokular gut

zu beobachten ist.

Aus den Sporen werden kleine grüne Vorkeime (Prothallien) mit männlichen

und weiblichen Geschlechtsorganen (Antheridien und Archegonien).

Legt man ein Hirschzungenblatt - oder Stücke davon - in ein mit etwas

torfigen Boden gefülltes Marmeladenglas, bildet sich nach einiger

Zeit ein grünlicher Überzug. Schon bald sind die den Lebermoosen

ähnlichen Prothallien zu erkennen aus denen nach der Befruchtung

kleine Farnpflanzen hervorgehen.

So schaffen Sie sich ein kleines "Farnarium" das nach dem Ansetzen

praktisch keine Arbeit mehr macht.

Bitte nicht in die pralle Sonne stellen, das mögen Farne nicht.

Der komplizierte Entwicklungsprozess

der Farne (Generationswechsel mit Sporo- und Gametophyten) lässt

sich heute im Unterricht praktisch erleben und mit dem Binokular oder

Mikroskop verfolgen. Früher erfuhr man das nur aus Büchern und

es war langweilig!

Das Schulbiologiezentrum kultiviert seit vielen Jahren Farne für

den Unterricht, sowohl für den Garten als auch für den Klassenraum.

Auch Prothallien erhalten Sie bei uns.

Mehr zu Farnen:

Pflanzenlieferung "Sporenpflanzen - Farne"

Arbeitshilfe "Sporenpflanzen - Farne"

Kennst du dich aus mit Farnen? (Lernspiel für den Computer)

Kurzinformation Dryopteris / Wurmf

Me290909

Blattunterseite von Phyllitis (Hirschzunge)

-

Würmer" unter dem Mikroskop?

Foto: Ingo Mennerich

Blattunterseite von Phyllitis scolopendrium

(Hirschzungenfarn):

Sporangien

Foto: Ingo Mennerich

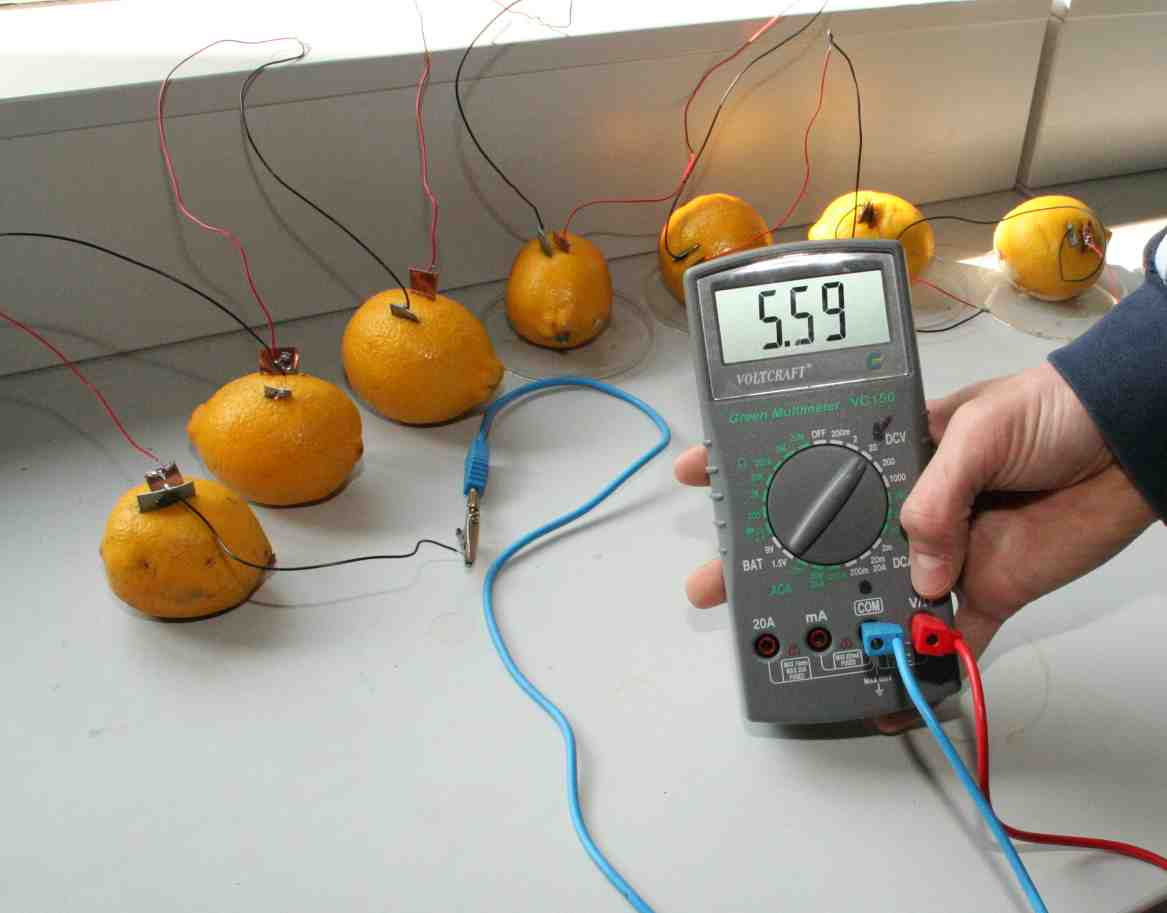

Die "Biobatterie": "Sauberer" Strom aus der Zitrone?

Um es gleich zu sagen: Die "Kraft" liegt nicht in der Zitrone und mit "Bio" hat das überhaupt nichts zu tun! Die "Zitronenbatterie" (der Name ist schon falsch!) lebt von der unterschiedlichen Bereitschaft der Metalle, Elektronen abzugeben. Die Zitrone, eigentlich nur die Säure, ist nur der "Mittler" der die Elektronen leitet!

Mit Zitronen (oder mit Kartoffeln), Zink- und Kupferblechstreifen (oder anderen Metallen, z.B. Magnesium und Eisen) und daran befestigten Kabeln können Sie eine Schaltung aufbauen die - wie im abgebildeten Fall - mehr als 5 Volt Spannung erzeugt. Mehrere hintereinander geschaltete "Zitronenbatterien" können Sie dazu bringen, eine kleine Leuchte (Leuchtdiode) zu betreiben.

Eine Reihenschaltung erhöht die Spannung.

Eine Parallelschaltung lässt mehr Strom (Ampere) fließen.

Im einfachsten Fall stecken Sie ein kupferüberzogenes 1-Cent-Stück und einen verzinkten Nagel (oder eine Unterlegscheibe) in die Zitrone. Das könnte einen (hochohmigen) Ohrhörer schon zum Knacken und ein Voltmeter geringfügig ausschlagen lassen. Für eine Leuchtdiode reicht das leider noch nicht!

Eine Reihenschaltung aus mehreren solchen Elementen erhöht die Spannung!

- Schneiden Sie aus Zink- und Kupferblech kleine Streifen aus

- Stecken sie je ein Zink-und ein Kupferblech in eine Zitrone

- Messen Sie die Spannung

(Einstellung des Messgeräts: Gleichspannung DCV - 20V),

der Kupferblechstreifen ist der Pluspol, der Zinkblechstreifen der Minuspol - Reihenschaltung:

Löten Sie rote Kabel an die Kupferstreifen (Pluspol)

Löten Sie schwarze Kabel an die Zinkstreifen /Minuspol)

Verbinden Sie die freien roten Kabelenden mit den schwarzen

- Verbinden Sie immer ein Kupfer- mit einem Zinkblech

Leider lässt die "Zitronenbatterie"

auch bei höheren Spannungen nur geringe Ströme fließen.

Die Blechstreifen (besonders der "unedlere" Zinkstreifen) werden

durch Korrosion schnell unbrauchbar und müssen immer wieder gereinigt

werden.

Daher kann man die "Biobatterie" nicht in Taschenlampen benutzen.

Es sein denn, man stellt mit vielen, vielen Zitronen eine kombinierte Reihen- (für die Spannung) und Parallelschaltung (für den Strom) her...

Me200909

Foto:Ingo Mennerich

Erklärung:

Die Zitronenbatterie ist ein "galvanisches Element".

Sie besteht aus zwei Metallen, einem edleren (Kupfer) , einem unedleren

(Zink) und einer, Ionen und Elektronen leitenden Flüssigkeit, der

Zitronensäure.

Das unedlere Metall Zink gibt leichter Elektronen ab als das edlere Kupfer.

Es entstehen positiv geladene Zinkionen (Zinkatome, denen Elektronen "verloren"

gegangen sind): Durch Abwandern der positiv geladenen Zinkionen (Zn2+)

wird der Zinkstreifen zum Minuspol. Nur: Er löst sich langsam auf

(Korrosion).

Das edlere Kupfer zieht die freien, durch das Elektrolyt fließenden

Elektronen zu sich hinüber, dort reagieren sie nicht mit dem Kupfer

sondern mit positiv geladenen Protonen aus der Säure zu Wasserstoff

(H2). Es wird zum positiv geladenen Pluspol.

Wird nun ein Verbraucher, z.B. eine Leuchtdiode zwischen die Elektrode

mit Elektronenüberschuss (Minuspol, Zink) und Elektronenmangel) Pluspol,

Kupfer) geschaltet fließt Strom.

Hinweise:

Zum Betrieb einer Leuchtdiode

(LED) drei oder mehrere Zitronen verwenden (in Reihe schalten)

* Kupfer- und Zinkbleche statt nur mit Kupfer überzogene Centstücke

und verzinkte Unterlegscheiben benutzen

* große Kupfer- und Zinkbleche verwenden

* diese ganz dicht beieinander und ganz tief in die Zitronen stecken

* und natürlich auf die Polung der LED achten! Dabei gilt: Langes

"Bein" der LED = "+"(Kupfer), kurzes "Bein"

= "-" (Zink)

* Da die Säure die Metalle angreift, sollten die Elektroden ab und

zu mit Schleifpapier gereinigt werden.

Statt Zitronen kann man auch Essig

oder besser Essigessenz benutzen. Hier reichen zwei kleine Glasgefäße

(50 ml). Die möglichst großen Bleche sollten ganz mit Essig

bedeckt sein, möglichst dicht nebeneinander liegen (sich aber nicht

berühren)

Mit drei in Reihe geschalteten Zitronen haben wir über 2 Volt Spannung

und etwa 0,7 mA Strom gemessen, mit zwei Essigbatterien in Reihe ebenfalls

2 Volt bei deutlich mehr als 1 mA.

Die speziellen "Low Current Dioden" sind für Ströme

ab 2 mA ausgelegt, leuchten aber auch mit 1 - 1,5 mA.

Ein Regenbogen für das Wohnzimmer...

Sie brauchen:

Einen tiefen Teller, einen Spiegel (Spiegelkachel o. ä. ) und etwas

Wasser.

Gießen Sie den Teller mit Wasser

auf und legen Sie den Spiegel schräg hinein.

Er sollte zur Hälfte eingetaucht sein.

Stellen Sie den Teller so ans Fenster, dass der Spiegel voll beleuchtet

wird und das gespiegelte Sonnenlicht auf eine möglichst weiße

Wand fallen kann. Jetzt drehen Sie den Teller langsam hin und her und

verändern die Lage des Spiegels.

Mit etwas Geduld und Geschick bringen Sie alle Regenbogenfarben auf die Wand...

Arbeithilfe "Regenbogen-Werkstatt"

Arbeitshilfe "Licht und Farbe"

Me130909

Regenbogen

(Spektrum)

auf eine innen feuchte Flasche projiziert

Foto:Ingo Mennerich

![]()

Wie entsteht eine Epidemie?

Bakterienübertragung durch die "Händeschüttel-Kette"

Die Idee zu diesem Experiment wurde uns von Hendrika van

Waveren

(Erich-Kästner-Gymnasium, Laatzen) und Jutta Pax (GY Lutherschule,

Hannover) übermittelt:

Jogurtbakterien, in jedem "lebenden" Jogurt (z.B. Lünebest)

massenweise vorhanden sind Milchsäurebildner. Auf einem speziellen,

auf pH-Änderungen reagierenden Bakteriennährboden (Chinablau-Lactose-Agar)

färben sie ihre zunächst nahezu farblose Umgebung blau.

- Sterilen Bakteriennährboden

(Chinablau-Lactose-Nähragar) herstellen.

Das pulverförmige Nährbodenkonzentrat, den passenden Autoklaven und Petrischalen (max. 20 Stück) erhalten Sie auf Bestellung bei uns. - Für kleinere Anwendungen

(das ist der Regelfall) bestellen Sie bitte von uns gegossene sterile

Nährböden (max. 8 Schalen)

"Händeschüttel-Kette"

- Hände gründlich waschen

- Hand mit etwas Jogurt einreiben

- Dem Nächsten die (gewaschene!) Hand geben, dann dem Nächsten usw.

- Der letzte in der "Händeschüttelkette"

drückt einen Finger auf den Nährboden

Nährboden einige Tage an geschütztem Ort in die Wärme stellen

(oder Wärmeschrank, 37°C)

Ergebnis:

Es bilden sich blaue Höfe um die Bakterienplaques

Da sich alle Testpersonen vorher gründlich die Hände gewaschen

haben können nur (harmlose) Jogurt-Bakterien weitergegeben worden

sein.

Wie lang kann die Händeschüttel-Kette sein

Me240909

- zunächst Hände gründlich gewaschen

- dann mit Jogurt bestrichen

- danach nur flüchtig abgespült

- Finger auf Chinablau-Lactose-Agar gedrückt

- 24 Stunden bei 37°C im Wärmeschrank gehalten

Um die Fingerabdrücke herum wachsen Milchzucker abbauende, hier Jogurt erzeugende Bakterien

(Test mit Danone LC1 Jogurt)

Fotos: Ingo Mennerich

Volvox: Zum Licht rollende grüne "Fußbälle"...

Die Wimperkugel Volvox ist ein aus tausenden von einzelligen Grünalgen bestehendes kugelförmiges und etwa 1 - 2 mm großes Lebewesen. Volvox kommt von August bis Oktober massenhaft in einigen unserer Teiche vor und färbt das Wasser satt grün.

- Volvox mit Netz käschern und in verschließbares Glas geben

- Glas mit schwarzer Pappe umhüllen. Pappe mit Loch versehen.

- Versuch in die Sonne stellen.

Nach etwa einer Stunde haben sich fast alle Wimperkugeln hinter dem

Fenster versammelt! (Das tut das "Augentier" Euglena auch,

dieses ist ganzjährig bei uns verfügbar)

Oder Volvox in eine Petrischale geben, gut verteilen und an einen hellen Platz (nicht in die Sonne) stellen: Nach 10 Minuten sind alle Wimperkugeln zum lichtzugewandten Rand hinübergerollt! - Dann dreht man die Schale um 180° und wartet ab...

- Auch hier kann man mit verschiedenen Farben experimentieren!

- Zum Beispiel mit der "Volvox-Disco":

Schuhkarton mit Fenstern versehen, Farbfolien (blau, grün, rot)

vor die Fenster kleben, Petrischalen mit Volvox einsetzen (gut verteilen),

Deckel aufsetzen und an hellen Platz stellen.

Nach etwa 10 Minuten hat sich Volvox für "blau" entschieden, "rot" ist zweitplatziert und "grün" wird völlig ignoriert.

Das phototaktische Verhalten entspricht den Absorptionseigenschaften des Chlorophylls, vergl. auch "Engelmann´scher Bakterienversuch einmal ganz anders"!

Me140909

Volvox "rollt" auf die lichtzugewandte Seite der Petrischale (links oben)

Experimente und Fotos

Constantin Riekeberg, Universität Hannover

Volvox reagiert besonders auf Blaulicht (Filter),

grün wird praktisch ignoriert. Bei diesem Experiment Sonnenlicht oder Kunstlicht mit hohem Blauanteil (starke Halogenleuchte oder Diaprojektor) verwenden. Mit einer 100 W schwachen und daher sehr rotbetonten Glühlampe gelingt der Versuch nicht!

Nahrungskette unter dem Mikroskop...

Euglena ("Augentierchen")

lebt vom Sonnenlicht, ist also ein "Produzent".

Gibt man Wasserflöhe, die etwa einen Tag ohne Nahrung leben mussten,

in eine grüne Euglenakultur, dann färbt sich der vorher fast

farblose Darm schnell grün. Die Euglena Kultur entfärbt sich

in gleichem Maße. Der Wasserfloh wird so zum "Konsumenten

1. Ordnung". Ob Sie ihn dann ins Aquarium geben und den "Konsumenten

2. Ordnung" überlassen müssen Sie selbst entscheiden.

- Euglena stellen wir Ihnen auf Anfrage (2 Werktage vorher) zur Verfügung

Me200909

Im grünen Darm des Wasserflohs steckt Sonnenenergie!

Foto:Ingo Mennerich

Mit Weingläsern Feuer machen?

Immer wieder wird vor herumliegenden

Flaschen und Scherben gewarnt durch die Brände entfacht werden könnten.

Tatsächlich kann Sonnenlicht durch Glas in einem Punkt gebündelt

werden. Ob dieser Punkt ein "Brennpunkt" ist, ist abhängig

von der Form und - ganz entscheidend - von der Größe des Glases,

denn selbst das beste Brennglas kann nicht mehr Sonnenlicht konzentrieren,

als es auffangen kann.

Fällt der Brennpunkt auf dunkles, trockenes und brennbares Materialien

kann es so heiß werden dass es brennt.

Mit einem Weinglas, etwas Wasser und einer Zeitung, die viel Druckerschwärze

enthält, lässt sich mit etwas Geschick und Geduld Feuer machen

oder zumindest Loch ins Papier brennen. Das Glas und das Wasser bilden

eine "einbäuchige" (plan-konvexe) "Sammellinse".

Wichtig ist, dass das Glas die passende

Rundung hat und dass die Wassermenge dazu passt. Wer genau hinsieht, wird

erkennen, dass diese "Weinglas-Lupe" auch Bilder erzeugt:

Seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend, so wie es sich für eine

Sammellinse gehört…

Man kann das Weinglas dann natürlich auch als Vergrößerungsglas

benutzen.

Me280909

Funktioniert nur bei viel Sonne:

Feuer machen mit der "Weinglaslupe"

Foto: Jan Haupt

![]()

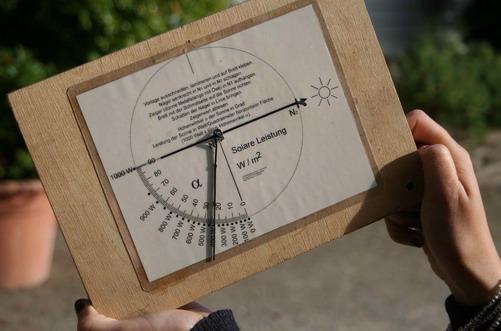

Wie viel Geld lässt die Sonne vom Himmel fallen?

Ein einfaches Gerät zum Messen der Sonnenergie...

Die Idee:

Die maximale Energie (Leistung), die das Sonnenlicht auf einen Quadratmeter

unserer Erde bringt ist abhängig von der "Höhe" (also

dem Horizontwinkel) der Sonne.

Je höher die Sonne steht, desto mehr Energie "fällt vom

Himmel", im Sommer und Mittags also mehr als im Winter bzw. morgens

und abends.

Bei senkrechter Einstrahlung sind das rund 1000 W, in einer Stunde also

eine Kilowattstunde.

Das Messgerät fußt auf der Überschlags-Formel

Leistung/m2 (max) = Sinus des Horizontwinkels x 1000W

Es besteht aus einem Winkelmesser und einem, die Schwerkraft nutzenden

Zeiger. Zwei Nägel werfen Schatten die bei richtiger Ausrichtung

zur Sonne in die "in Linie" liegen.An der Skala kann der Horizontwinkel

und die aktuelle maximale Strahlung abgelesen werden.

Achtung: Niemals beim Anpeilen der

Sonne direkt in die Sonne schauen!!!

Das Messgerät stehts von der Seite her betrachten!

Mehr zur Messung der Sonnenenergie

Me140909

Das Projekt eignet sich auch hervorragend zur Einfügung oder Festigung des Themas "linare Gleichungen":

Mit Taschenrechner (Sinus-Taste oder Sinustabelle) berechnen, Wertetabelle aufstellen, Graphen zeichnen oder (bequemer) mit EXCEL lösen (Tabellenkalkulation)

![]()

Die

"Verdunstungsorgel"

(Funktionsweise eingesenkter Spaltöffnungen)

Pflanzen in trockenen Gebieten haben meist eingesenkte Spaltöffnungen.

Mit der "Verdunstungsorgel" lässt sich der die Verdunstung

herabsetzende Effekt leicht zeigen:

Benötigt werden 2 - 3 transparente Trinkhalme, etwas Knetmasse, eine (Petrischale (öder ähnliches), eine Schere, eine Pipette und etwas Wasser.

- Schneiden Sie die Trinkhalme in etwa 10 unterschiedlich lange Stücke.

- Füllen Sie die den Boden der Petrischale mit Knetmasse aus.

- Drücken Sie die Trinkhalmstücke der Größe nach wie "Orgelpfeifen" in die Knetmasse.

- Geben Sie mit der Pipette gleich viel Wasser in die "Orgelpfeifen".

Nach einiger Zeit werden Sie beobachten,

dass in den kurzen "Pfeifen" mehr Wasser verdunstet ist als

in den langen.

Erklärung: Die Lüftsäule über der Wasseroberfläche

ist unterschiedlich lang und reichert sich unterschiedlich stark mit Wasserdampf

an.

Ist die Luftsäule lang, so treten nur wenige Wassermoleküle

aus der Wasseroberfläche aus da die Luftsäule bald wasserdampfgesättigt

ist.

Ist die Luftsäule kurz, wird sie leichter von außerhalb durch

trockene Luft ersetzt: Der Wasserverlust ist größer.

Me150909

Die

"Haupt'sche Verdunstungsorgel" aus Trinkhalmen, Knetmasse und

einer Petrischale

(Ausgedacht hat sich das Jan Haupt,

Praktikant im Schulbiologiezentrum 2008)

Foto:Ingo Mennerich

![]()

Kondom-Auge zum (leichten) Nachbau

Kondom-Auge mit "Zonulafasern"

zum Thema "Sehen": Das "Kondom-Auge"

Von

Marco Nicolai (IGS Mühlenberg, Hannover) stammt folgende Idee die

Ihre Schüler mit Begeisterung nachbauen werden!

Gezeigt wird, dass der Krümmungsradius der Augenlinse darüber

entscheidet, ob das Auge "fernsichtig" oder "nahsichtig"

ist.

Analog zu (sehr teuren) Funktionsmodell wird die "Linse" hier

mit Wasserdruck verformt.

Bohren Sie eine kleine Kunststoff-Petrischale

seitlich an..

In die Bohrung wird mit Zwei-Komponentenbkleber ein kurzes Kunststoffansatzstück

(abgezwackt von einem Dreiwegehahn aus dem Klinikbedarf) eingesetzt auf

das eine Einweg-Spritze geschoben wird.

Das ganze wird später mit Heiskleber fixiert, um der mechanischen

Beanspruchung durch die Schüler entgegen zu wirken.

Sobald die Klebeverbindungen abgetrocknet sind können sie ein passendes

Stück eines farblosen, durch Waschen von Gleitmittel befreiten Kondoms

über die Petrischale ziehen. Die "Augenlinse" wird über

die Spritze (blasenfrei) mit Wasser gefüllt und kann jetzt auf Nähe

oder Ferne akkomodieren.

Dieses (einfache) Modell "hinkt"

natürlich, denn...

Die Krümmung der Augenlinse wird

nicht über den Innendruck der Linse sondern reflektorisch über

die Ziliarmuskeln und die Zonulafasern reguliert.

Dies zeigt ein weiteres, von Marco Nicolai entwickeltes Modell, das ein,

in einem Holzrahmen mit Bändern aufgehängtes und wassergefülltes

Kondom verwendet (Abbildung unten links).

.

Unser

"Tennisauge", ein bilderzeugendes Augenmodell aus einem Tennisball,

einer kleinen Sammellinse und einer Retina aus Transparentpapier leidet

häufig unter Kurzsichtigkeit.

Nur ganz nahe Gegenstände werden scharf abgebildet.

Der Grund dafür ist, dass bei der Herstellung der Abstand zwischen

Linse und "Retina" (die Bildweite") oft größer

ausfällt als die Brennweite der Linse (bei uns 30 mm). Nur wenn die

Brennweite eingehalten wird bildet das Auge weit entfernte Objekte scharf

ab. Nun ist es nicht ganz leicht, den Tennisball so exakt mit der Säge

zu bearbeiten.

Was tun?

Eine Brille muss her!

Verschiedene bikonvexe, also "zweibäuchige" Lupen (Sammellinsen)

vor das Tennisauge gehalten, bringen keinen Erfolg.

Es gibt aber auch bikonkave Zerstreuungslinsen.

Eine solche bikonkave Linse mit der (negativen) Brennweite -10 macht auch

dem kurzsichtigen, weil mit 35 mm Bildweite zu langen Tennisauge ein weitsichtiges.

Die Funktionsweise der Brille kann man an "optischen Bänken" studieren und damit sogar die passende Brillen für kurz- und weitsichtige Augen finden.

Das Energie-LAB an der IGS Mühlenberg bietet Kurse zum Thema "Von der Lochkamera zum Tennisauge" an. Sie vermitteln ganz anschaulich mit viel Material und Experimenten wie Bilder in Photohandys. Digital- und Videokameras aber auch im Auge entstehen.

Me160909

Nur nahe Objekte werden scharf abgebildet, das "Auge" ist kurzsichtig.

Abhilfe schafft eine Zerstreuungslinse, hier mit der Brennweite -10 cm.

Foto: Constantin Riekeberg, Universität Hannover

Foto:Ingo Mennerich

![]()